皆さん,お久しぶりです!D3 葉石です.皆さんは,いかがお過ごしでしょうか.今年は梅雨入りしたのか,もう梅雨が明けてしまったのか,いまいちピンとこないです.その一方で,夏本番のような暑さは容赦なく訪れるような,そんな日々が続いています.塩分と水分をとって,熱中症に気をつけながら頑張っていきましょう.

さて,本題に入りますが,6/26~28の間,明治神宮付近の国際オリンピック記念青少年総合センターで開催された,ISPIV2025:International Symposium of PIV 2025に参加いたしました.この学会は,その名の通り,PIVに関する国際学会であり,新たなPIVのアルゴリズムの考案や,PIV計測システムによって新たに発見した学術的な知見の成果発表が行われます.今回は,このISPIVの前に同会場でISFV2025:International Symposium of Flow Visualization 2025が開催されていた影響か,日本の参加者よりも海外からの参加者の方が多い印象でした.

そのISPIVですが,先ほど述べたようなPIV計測により得られた成果報告だけでなく,自分が思いつきもしないような新たなPIVの手法・アルゴリズムを発表されている方々が多くいました.また,近年よく用いられている機械学習を利用することで,従来の方法だと単体のカメラだけではできないことをやってのけたり,ポスト処理後の評価をしたりと様々なことが可能になることを知ることができました.やはり国際会議は,各分野の最先端を走り続けている方々のアイデアを知り,学びを得ることができる非常に素晴らしい機会だと改めて感じました.

そのような学会で,私も発表させていただきました.これまでの経験もあったことから,すごく緊張することはなく,発言するはずだった内容が飛んでしまい進まないといったようなこともなく,滞りなく発表することができました.ただ,やはり研究背景が固まっておらず結果に対する考察が足りないことや,発表資料の構成が甘かったこと,また,学会自体がPIV計測に関する学会であったこともあり,手法に対する質問を多く受けました.質問資料で対応はしましたが,やはり,結論付けるにはまだまだ物理的および数学的な要素が欠けていると強く感じました.これまでの成果をまとめつつ,今後も結果を出しながら研究を進めていくためにも,「何のために,何をして,新たに何が学術的に明らかになったのか」を明確にしていきたいです.

発表中の様子

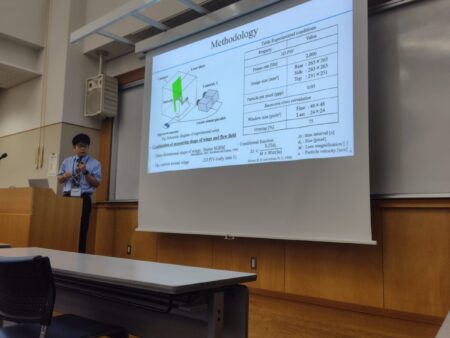

今回,ISPIVの懇親会は明治記念会館で開催されました.この明治記念会館は会場からバスで20分ほどの位置にあり,今回のような懇親会だけでなく披露宴に使われることもある会場のようです.東京理科大の石川先生に,国家の歌詞の中に出ているさざれ石はここにあるものだと教えていただき,案内までしていただきました.さざれ石とは,石灰質角礫岩というものを指しているようです.非常に縁起のいいものだそうなので,見ることができてよかったです.

明治記念会館の中にあるさざれ石と鬼瓦

今回の懇親会は,立食パーティーだったので,多くの人が立ちながら談笑していました.自分もどうにか話しかけて輪を広げたいと思っていましたが,自分が飲み物を手にした時にはほとんどグループが出来上がっていました.まるで小中高校のクラス変更後の初日に休んでしまい,後日登校したかのような気分です.しかしながら,会場を徘徊していると,自分が発表を聞いて質問しようと思っていたけれど,質問できなかった東北大の永井先生の学生が参加していたので,すかさず声を掛けました.修士と博士の学生がいたのですが,その二人と研究だったり,東北大の流体研究室だったりと様々なことを話すことができました.二人とはまた会って話ができればなと思います.

そのような出来事があった懇親会ですが,その司会進行を渕脇先生が担当していました.前もって,司会進行の準備をされていたようで,滞りなく円滑に会を進められていました.さすが我らが渕脇先生です.今年の学会は,日本開催にも関わらず海外の参加者の方が非常に多く,さらには平日での開催ということもあり,先生方にとっては非常に忙しい中での運営だったと思われます.そのような中でも問題なく,学会を進行し最後までやり遂げられたのは,会場運営を中心とした運営委員会および先生方の尽力のおかげであると強く感じました.感謝の念に堪えないです.

司会進行する渕脇先生と榊原先生

学会終了日の朝には,会場の裏が明治神宮だったので,チャックアウト後の朝の散歩がてら,立ち寄りました.明治神宮は,東京なのに喧騒がなく緑が豊かで心地の良い空間が広がっていました.しかしながら,石川先生から伺っていたように,生半可な気持ちでは回れないほど,境内は非常に広かったです.そのため,境内にある全ての施設を回ることはできませんでしたが,本殿には行けました.明治神宮は,明治天皇と昭憲皇太后を祭っている神社で,中学生のころに学んだ「五か条の御誓文」の宣誓のようなイベントは,この明治神宮で執り行われていたようです.朝早くだったにも関わらず,境内を掃除されている方や宮司の方が働かれていました.そのような方々のおかげで,綺麗な空間を保たれているのだなと感じました.おみくじやお守りは,9時から窓口で購入できるとのことで,学会の時間と被っていたため,残念ながら買うことはできませんでしたが,景観を楽しんだり,お祈りを捧げたりできたのでよかったです.

境内の通り道

本殿

最後になりますが,改めて今回の学会は,様々なことを学ぶことができた非常に有意義な学会でした.運営委員会を始めとした先生やスタッフの方々には,深く感謝いたします.今回の学会を通して学んだことを今後に生かしていきたい思います.