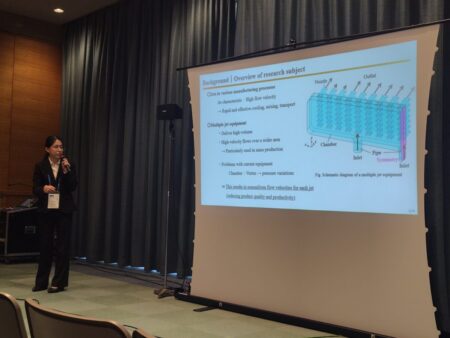

行きのフライトが3時間遅れたり,乗車するバスの方向を間違えてしまったり,ハプニングの連続だった,D2の近藤です.雨の予報だったものの,何とか青空が垣間見えるような天候の中,10月21-25日に沖縄県の沖縄コンベンションセンターにて,The Eleventh JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference (TFEC11) がありました.この度は,その国際会議に発表者として参加させていただきました.

二度目の国際会議ではありますが,今回もやはり,周囲の研究者とのレベルの差を痛感させられました.国際会議に参加すると,大学に入学したときの初心に戻るような思いになります.私が入学時に決心したことは,「恥ずかしいくらい,がむしゃらに頑張ること」です.自身の力不足は初めから分かりきっており,また,良くも悪くも在学期間は限られています.また,自身の力不足が露呈することは恥ずかしいですが,自分の未熟さは自他ともに認識している事実であるため,今更隠したところで意味がないと思いました.そうであるならば,いっそのことどんどん未熟な面を出していって,愚直に学ぶという決意をしました。

今回の国際会議では,その姿勢が他の研究者との交流のきっかけとなり,大変嬉しかったです.他の研究者に質問させていただいた日,遅延しているバスを停留場で待っていたときのことでした.「バスなかなか来ないですね.確か今日質問していた方ですよね.」と声をかけてくれた方がいらっしゃいました.また,閉会式後のバス停でも,また別の研究者から「最終日の最後まで頑張っていますね.」とお声がけいただきました.それを皮切りに,互いの研究内容について話したり,議論したりできました.ひとくくりに熱流体といえども,研究の幅は広いため,異なる視点から議論を広げていくことができ,大変面白かったです.さらに,自身の発表が終わった日には,「練習を積んできたことや,伝えたいという思いが伝わってきた」や「発表をみて刺激を受けた人がいる.」とのお言葉をいただき,胸が熱くなりました.これら出来事を考えると,バスの遅延も決して悪いことばかりではないと,前向きな気持ちになるのでした.これらのことから勇気をもらい,人見知りで,コミュニケーション下手な私も,少しではありますが,他の研究者に話しかけたり,質問したりできました.

自身の発表ではやはり英語力の無さを痛感せざるを得ませんでした.特に,質疑応答で,相手の質問の意図を汲み取ることや質問への返答に加えて補足説明をすることが上手くできませんでした.しかしながら,聴講者に向けて話すという,前回の国際シンポジウム(ISFV)での反省点について,一定の改善ができました.これは,資料や発表をご指導くださった方々や応援くださった皆様のおかげです,改めてありがとうございます.今後も成長していけるように一生懸命頑張りますので,引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします.

Fig.1 TFEC11の会場風景

Fig.2 TFEC11 での発表(質疑応答)風景