皆々様,いかがお過ごしでしょうか.M2葉石です.もうすぐ春の陽気が来るのではないかと思いますが,それよりも先に花粉が飛び散り始めております.おかげさまで,ティッシュが手放せなくなってきました.今まで,花粉症ではなかったので,花粉症の方はこんなにも辛いのかと,身をもって痛感しています.花粉症を和らげるには,ワセリンを塗るといいと聞いたので,今度試してみようかと思います.

さて,本題に入りますが,先日,3月6日(月)に鹿児島大学 郡元キャンパスにて日本機械学会 九州支部 第76期 総会・講演会が行われ,その総会・講演会に今回参加させていただきました.九州支部の機械学会であるため,参加する大学は限定されるものの,流体工学のみならず,他の計算力学や材料力学などの機械分野の発表も行われていました.

流体工学に関する知識獲得のため,私は,流体工学のセッションの発表を聞くことにしました.やはり,学会は様々な研究テーマの人が参加しているため,色々な研究発表を聞くことができ,とても楽しかったです.発表時の資料や発表の仕方についても,学ぶ箇所が多く,自身にフィードバックしていきたいものがありました.

自身の発表に関してですが,私が学会に参加することが,今回で3回目ということもあり,以前よりも気持ちに余裕をもって臨むことができました.発表は朝一番のセッションだったのですが,直前まで練習や準備を行ったため,慌てることなく発表することができました.しかしながら,質問に対する回答は,資料を見せながら行ったものの,相手に伝えられておらず,また要点を得ていないような回答をしてしまったように感じます.次回,発表する機会がある時には,より深い内容の議論を行うためにも,さらに勉強したいと思います.

学会が終わった次の日は,高速バスの出発時間が午後ということもあり時間があったので,早起きして桜島に行くことにしました.私が滞在していた場所から桜島までは,フェリーが出ていたので,フェリーに乗って桜島に行きました.フェリーに乗っている間に,桜島には自転車レンタルができるお店があることを知ったので,自転車で一周しようと思い立ちました.フェリーが桜島の港に到着した直後に,すぐに自転車レンタルのお店に行き,自転車をレンタルしました.レンタル料は一時間につき300円でした.お店の方曰く,桜島を自転車で一周するのにかかる時間は,4時間程度とのことだったので,9時に出発すれば13時には戻れると考え,4時間分レンタルしました.レンタルした自転車は,街乗りタイプのハンドルのギアが7まであるはずなのに,5までしか入らない自転車でしたが,何とかなると考え,スーツ姿かつ革靴ながらも出発しました.

桜島をサイクリングしていて,自然豊か…とまではいかないものの,活火山がある島ならではの風景を見ることができました.おそらく川だった場所には,岩が敷き詰められており,場所によっては,火山灰が降り積もっていて,浜も灰色の火山灰だったなど,見たことのない景色が多く,とても新鮮でした.出発地点からちょうど港のあった場所から島の反対まで行くと,大正3年の噴火で埋もれてしまった鳥居のある場所に着きました.近くにある中学校の学生が掃除をしているらしく,きれいな状態のままでした.お賽銭を入れて,再出発すると,次第に火山の火口からモクモクと灰色の火山灰が吹き上がり,流れていく様子が見えました.私は,火山灰が立ち上る様子を直接見ることが初めてだったので,激しい噴火にならないかと心配でしたが,周囲の人たちは何も慌てていなかったので,そのまま進むことにしました.

その時点で引き返すべきでした.以前,鹿児島出身であるB4の川口君から,「火山灰を被ってしまうとひどいときには,全身真っ黒になる」と聞いたことがあり,火山灰を被ってしまうことも予測できたはずでした.しかし,その時の私は初の鹿児島であること,さらにはサイクリングによるアドレナリン分泌により,火山灰を被ることなど全く考えておらず,あろうことか「モクモクと上がっているな」としか思いませんでした.

鳥居があった場所から数十分すると,桜島口あたりから目の前が灰色で埋め尽くされ始めました.ただの煙かなと思いながら,何も考えずに,その中に突っ込むと,サッカーをやっていた時に蹴られた砂の粒をかけられたことを思い出すほど,火山灰がビシビシと全身にぶつかるのを感じました.進めば進むほど,全身に火山灰が降り積もっていき,また目にも火山灰が入ってきて,まともに目を開けられませんでした.車道を通るトラックなどが巻き上げる火山灰も浴びながら,それでもひたすら自転車をこぎ続けて,火山灰が通る箇所を突き進みました.

ようやく火山灰が通る箇所を過ぎ,少しして自転車レンタルのお店に戻ると,お店の人から心配されるほど全身が真っ黒になっていました.洗濯すればとれると言われたもののさすがにそのまま移動するのはよくないと言われ,わざわざ車用の新品タオルを貸してくださり,洗面所も使わせてもらいました.「旅は道連れ,世は情け」と言いますが,お店の方の親切心がとても心にしみました.また桜島を訪れる機会があった時には,自転車ではなく軽自動車をお借りしたいと思います.ただ,自転車で一周するのに4時間かかると言われたものの,2時間30分程度で戻れたことは,少し誇らしく思います.

高速バスに乗る前には,かき氷の白熊発祥として有名な「むじゃき」というお店で,レギュラーサイズの白熊をいただきました.カップルが座っている座席に囲まれて,かつ火山灰を被った頭のまま,独りで食べる白熊は,少し周りからの疎外感があったものの,練乳の甘みとそれに合ったトッピングのおかげでおいしくいただくことができました.

限られた時間ながらも,鹿児島を楽しむことができたと思います.ただ,楽しむことができたのは,学会発表ができるように準備することができたおかげだと考えています.なので,今後も成果を出すことができるように頑張っていきたいと思います.

季節の変わり目なので,体調を崩しやすい時期です.最後まで読んでくださった方のご健康をお祈りします.また,皆様とブログ越しにはなりますが,お会いできることを楽しみにしています.それでは!

研究室ブログ

日本機械学会 九州支部 第76期総会・講演会(&葉石冒険記) in 鹿児島

令和4年度 修士論文発表を終えました.

山口

皆さん,こんにちは!M2の山口です.遅ればせながら,明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いいたします!

皆さんもこの時期になると思い出すのではないでしょうか.そうです!今年も,2月14日に修士論文発表会が行われました.2年前の卒業論文発表会は,コロナウイルス真只中だったので,遠隔で行われましたが,今年は2年ぶりに対面での発表が実施されました.

これまでの,私の大学院生活でのゼミや授業のほとんどは,遠隔で行われてきました.そんな中,大一番の発表が対面で行われることを知り,楽しみな反面,緊張していました.しかし,今年1月になってから,論文の概要,本文の提出と多くの期限が迫ってくると同時に,楽しみな気持ちは一切無くなり,緊張の日々が続きました.緊張を払拭するためにも,資料の準備や発表練習を重ね,本番に挑みました!

いざ,発表が始まると,私の緊張がPCにも伝播したのでしょうか,スクリーンにPC画面が映らなくなりました.スクリーンが真っ暗になったと同時に,私の頭の中は真っ白になってしまいました.慌てて同期の葉石くんからPCを拝借してバックアップとして用意していた資料を用いて発表させて頂きましたが,その後はあまり覚えていません...

発表を終えて,こういった場でやらかしがちな私は,「どうしていつも普通のことができないのだろう」と嘆きましたが,それと同時に,そんな私が修士論文発表の場に立つことができたことへの感謝の気持ちが湧いてきました.普通のことが普通にできない,やらかしがちな私は数多くの失敗をしてきました.渕脇先生には多くのご迷惑をお掛けしたと思いますが,3年間ご指導頂き,誠にありがとうございます.また,今回PCを貸してくれた,同期の葉石くんをはじめ研究室の先輩,後輩の支えがあったからこそ,ここまで来ることができました.本当に感謝しています.

渕脇先生をはじめ多くの方のもとで学んだこと,失敗したことを活かして,社会で頑張っていきます!

葉石

皆さん,お久しぶりです.M2葉石です.最近は,シェアハウスのはずが,自分の部屋に滞在していた留学生が全員,帰国したために日本人の自分独りだけになり,少し寂しくなってしまいました.真夜中に薬缶の中のお湯がたぎる音,床に調理後のフライパンが置かれていたこと,今では懐かしく思います.

さて,話は変わりますが,2月14日に,大学院博士前期課程の集大成である学位論文公聴会が行われました.私は,当日の昼過ぎ14時から発表を行いました.私の研究内容は,蝶の羽ばたきにより生成された渦輪ならびに非定常流体力をより簡単に予測することです.修士論文では,その一部である渦輪の予測について発表をしました.ギリギリまで発表練習および資料の修正を行ったことで,当日は無事に発表を終えることができました.

学部4年生から現在の修士2年生に至るまで,私は非常に先入観や固定概念が強く,なかなか研究が進まず,渕脇先生や研究室の先輩や後輩には,多大な迷惑をかけてきました.それでも,渕脇先生のご教鞭や先輩である小林さん,後輩たち,さらには同期である山口君のサポートがあったからこそ,ここまでやってこられたと思っています.これから,私は,博士後期課程に進学し,研究を進めていくための努力がさらに必要となります.まだまだ未熟ですが,企業に就職して,今後頑張っていく山口君に負けないよう,精進していこうと思います.

年末のご挨拶

皆様,こんにちは.小林です.

もう2022年もあと少しとなりましたが,いかがお過ごしでしょうか.

実は渕脇研究室では,先日まで,研究室史に残りそうなほど,病が流行し,とんでもないことになっていました.聞くと,他の研究室でも同様のパンデミックが発生していたそうです.昨今の第8波の報道は,かなり信憑性が高いようです.皆様,くれぐれもお気を付けください.また,自分を含め多くの学生が,今回初めて例のウイルスに感染したのですが,あれはただの風邪とは一味も二味も違っていました.具体的には,熱はインフルエンザ並みかそれ以上,咳は止まらず,常に換気で窓を2つ(inletとoutlet)確保しなければならなかったため,かなりしんどい仕様となっています.それに加え,後遺症として,ほぼ鼻が利かなくなってしまいました.重ね重ねになりますが,皆様,くれぐれもお気を付けください.大切なことなので2度,言いました.笑

本来もう少し早い段階で,卒論および修論のまとめに向けた中間報告および1年を締めくくる大掃除が行われるはずでしたが,上記の事態のため,例年通りとはいかず,今年は中間報告を年明けにし,大掃除は本日30日に,有志で行いました.大掃除の方は,若干の簡易版となりましたが,参加者が少なかったにもかかわらず,部屋によってはほぼ例年通りの掃除を行うことができましたので,御の字かなと思います.

個人的には,今年は5月あたりから怒涛でした.特に,9月からは本当に一瞬でした.来年は,今年よりもがむしゃらに,かつスムーズに動いていきたいと思います.今年も,渕脇研究室をサポートしていただき,ありがとうございました.来年もよろしくお願いいたします.それでは.

Pressure drop mechanisms in a cooling system enclosure が,Journal of Fluid Science and Technology に採択されました.

社会人ドクターの川野貴史さんの論文である,”Pressure drop mechanisms in a cooling system enclosure” が,Journal of Fluid Science and Technology に採択されました.

上記,論文タイトルを押下でジャンプします.ぜひ,チェックをお願いいたします.

Workshop with Kasetsart Univ., Thai

葉石

皆さん,こんにちは!一日に飲むコーヒーの量が多すぎて,最近寝つきがすこぶる悪くなってきたM2葉石です.カフェインは24時間残り続けるみたいなので,今後は考えて飲むようにしていきたいです.

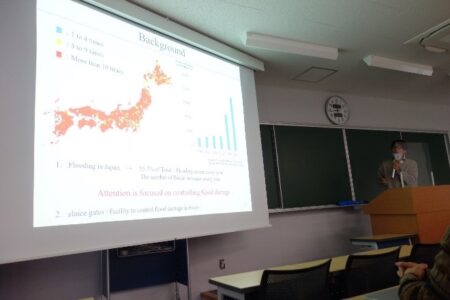

話は変わりますが,今月12月6日(火)にタイのKasetsart大学の方々と,お互いにどのような研究をしているのかを紹介しあうworkshopが九工大飯塚キャンパスにて開催されました.九工大からは,私たち渕脇研究室と林英治先生の研究室の学生が今回のworkshopに参加しました.

タイの学生たちは,大まかな研究テーマは同じものの,グループごとに異なる内容の研究を行っており,今回のworkshopでは,グループのメンバー間で協力しながら,発表していました.研究テーマはとても興味深いもので,私たち流体研と関連があるような内容でした.また,タイの学生は全て英語で講義を受けていることから,英語の発音が良く,とても聞き取りやすかったです.

私たちの研究室からは,自分とM1の田中君と中島君が今回のworkshopで研究内容を発表しました.今回の英語での発表が,二回目であったことから,冷や汗をかくこともなく,以前よりもかなり落ち着いて発表することができました.しかしながら,研究内容を紹介したものの,タイの学生からは全く質問がなく,タイの先生からのみ質問を受ける形となりました.まだまだ,初めて自身の研究を聞いた人から質問を引き出せるような内容ではなかったということだと思うので,今後また同じような機会があれば,もっと砕いた内容でわかりやすく伝えることができるように努めたいです.

12月に入り,急激に寒くなってきました.気温の変化が大きいと体温調節が難しく,体調を崩しやすくなります.今年もあと残り僅かなので,健康で元気なまま来年を迎えたいものですね.皆さんも体調を崩さないようにお気を付けください.それでは,また!お元気で!

中島

皆様,こんにちは.最近,“楽器弾ける人ってかっこいいなぁ”と思い,ウクレレを購入した中島です.

今回,私は11月9日に開催された研究発表会と同様に, ” A Flow Visualization of a River by an Image Measurement” と題しまして,カメラで撮影された画像のみから河川の可視化を行う画像計測アルゴリズムについて発表させていただきました.前回の11月9日の発表会から,立て続けの英語での発表会で,困惑することもありましたが,多くのことを学ぶことができ,自分の考え方をいい方向に変化することができました.

特に,“苦手なモノ(英語)への向き合い方”が私の中で大きく変化しました.私は,自他共に認める英語ができない,英語が苦手な学生でした.しかしながら,立て続けの英語のみでの発表であったため,人生で一番英語に触れる機会を設けていただきました.そのため,英語への“抵抗”および“向き合い方”が,私の中で変化しました.最近では英語が,“苦手なモノ”から“少し興味のあるモノ”になりました.このことから,何事も挑戦する前から諦めることはどれだけ勿体ないことなのか,自分にとっての損失なのかを改めて実感することができました.そのため,今後は何事にも挑戦する思いで,研究生活をより良いものにしていきたいと思います.

田中

ブラボーォ!!

M1の田中です.

前回のKMUTNB-TGGS-MUとのミニシンポジウムに引き続き,今回はタイのKasetsart大学とのワークショップが開催されました.

ここ数か月,自分はなかなか研究を進められておらず,今ある結果でシンプルに,かつ分かりやすくまとめる必要がありました.さらに,自分は英語に拒絶反応を示してしまっており,言葉で話す/伝える能力が乏しい分,より図でわかりやすく説明する必要がありました.そのため,前々からゼミで数回発表し,練習を繰り返し,何とか人に伝わるようにまとめられたと感じております.今回の発表で学んだことは,スライド間のストーリーの重要性です.「何を知る必要があるからここに注目する必要がある」というようにスライド間をつなぐものがあることで伝わりやすくなると思いました.また,これまで,自分は速度ベクトルを出して,次のスライドには渦度を出して,というようにストーリー性がなく,先生から度々指摘を受ける「作業」とはこのことだったんだとも思いました.

前回のタイの大学との発表,そして今回で2回,無理やり自分自身に英語を触れさせました.これらを通して若干,英語に抵抗はなくなったのかなと思います.本番直前あたりで,「It is not put to practical use」が「イッティーズ・ナッ⤴・プットゥー・プラクティクル・ユーズ」と言い出した時には自分でも驚きました.今後は日常会話で英語を導入し,嫌でも自分自身を英語に触れさせようと思います.ルー大柴のようになる日がnearかもしれません.

ブラボーォ!!

二本松杯が3年ぶりに開催されました.

皆さん,こんにちは!スポーツを愛しているが,スポーツに愛されていると感じたことはない男,M2の山口です.

最近は,カタールでサッカーワールドカップが開催されており,「世界一サッカーが強い国」を目指し,毎日のように熱い試合が繰り広げられています.当然,スポーツを愛している私は,身を削りながら観戦・応援に励んでおります.我らが日本は,強豪国に勇敢に立ち向かい,そして勝利し,世界一サッカーが強い国へ一歩一歩近づくとともに,私たち国民へ勇気と感動を与えてくれております.

そんな中,日本の福岡県の九州大学伊都キャンパスのグラウンドでは,二本松杯と呼ばれる,ソフトボール大会が開催され,渕脇研究室も参加させて頂きました.この大会は,九州大学,九州工業大学の流体研究室から8チーム集まり,研究室間の交流を目的としております.しかし,コロナ禍の影響で開催は3年ぶりとなりました.また大会後に例年行われている懇親会は,今年度はありませんでした.そのため,全力でソフトボールを楽しんで,優勝することを,この研究室の目標に設定しました.

ちょっとだけ小林>>>

3年前の大会では,とある先輩のお名前を拝借し,「令和のitsuki」というチームで出場しておりました.今年は何と,同じ名前の4年生が配属され,その時ビビッと来た小林は,すかさずチーム名を「令和のitsuki ’22」としました.リニューアルしたみたいでかっこいいですよね??笑 3年前を知っている身としては,同じチーム名でプレーできるのはかなり嬉しかったのですが,後輩たち的には,”???”だったみたいです.そりゃそうか.来年もめげずに「令和のitsuki ’23」を,チーム名の候補に挙げようと思います.

<<<小林おわり

優勝を目標にするにあたり,そのための練習量は必要不可欠であります.私たちは本番の1ヶ月前から,毎日,日が暮れるまで練習を続けてきました.練習内容は,ノッカーが打った瞬間ランナーが走るといった,より実践を意識した守備練習でした.ソフトボールは塁間の距離が短いため,守備側は急いでランナーをアウトにするために焦ってしまいます.この練習のおかげで慌てないメンタルを身に付けました.また,ランナー側は守備のミスを誘うためにも,全力で一塁へ走らないといけません.これらの練習で培った,基礎的な部分を怠らない,抜け目のない野球を武器に本番へ臨みました!

初戦は,この大会を一番楽しみにしていたと言っても過言ではない田中君が空回りしてしまい,攻守にわたって本領を発揮できていませんでした.しかし,ピッチャーの葉石君が打たせて取るピッチングをしてくれたおかげで,私たちの持ち味である抜け目のない守備を存分に発揮し,田中君のミスもカバーすることができ,勝利することができました.2戦目は,野球経験者が多くいるチームとの激しい点の取り合いの末,逆転負けをしてしまいました.1勝1敗で迎えた最終戦,勝ったチームが3位になれる試合で,私たちは勝利し,8チーム中3位になることができました!目標としていた優勝にはあと一歩及びませんでしたが,私たちの全力プレーは,サッカー日本代表に負けない,勇気と感動を与えることができたと感じています!

今大会を通じて,スポーツへの愛が増したのはもちろんですが,相手バッターの雰囲気からポジションを変更する,相手の守備位置からどこに打てばヒットになるかなど,常に頭を回転させることの大切さを実感し,このような姿勢や視点を研究や普段の生活から持ちたいと感じました.また,来年は九工大の飯塚キャンパスが大会会場となるので,今大会で気づいた点をアップデートして,より良い大会にしていきます!

最後に,バット,ボール等,寄付頂ける先輩方がいらっしゃれば,今後の勝利のため,よろしくお願いします!それでは!

九州北部 ANSYS-CFX コンソーシアムミーティングがハイブリッド開催されました.

皆さんこんにちは.D1の小林です.

11月24日に,九州大学筑紫キャンパスにて,九州北部 ANSYS-CFX コンソーシアムミーティングが行われました.一部,オンラインのハイブリッド型で開催されたのですが,対面でのコンソーシアムミーティングは,実に3年ぶりとなります.3年前は,研究室に配属されてまだ右も左もわかっておらず,当時の先輩方に頼ってばかりだった自分が.今や(ほぼ)最上級生となり,後輩たちを先導する役回りになるとは,時代の流れとは末恐ろしいものですね…

先述のように,今回はハイブリッド開催だったため,会場中継用の機材を,公共交通機関を使って運搬し,研究室メンバーで力を合わせて会場設営を行いました.こういった設営を行うのも,自分を含め在籍している学生の中では初の取り組みだったのですが,何とか時間内に終えることができ,良かったです.

今年度,渕脇研究室からは,自分たちの“アニキ”こと,社会人ドクターの川野さんに,発表をしていただきました.普段,県外にお勤めであることに加え,大学の授業で研究発表を聞く機会もめっきり減り,さらには,11月中旬に行われた流体部門講演会では,自分たちとアニキのセッション時間がほぼ同じであったため,これまで長い間,発表を聞けずにいました.資料の作成方法をはじめとし,大変勉強させていただきましたので,早速,取り入れられるところは取り入れていこうと思います.

コンソーシアムの内容も,大変勉強になることが多く,収穫を感じた1日でした.ANSYS藤井さんの,製品アップデートに関するお話に始まり,約半日間,様々な大学の研究について知ることができました.コンソーシアムが終わるころには,外は真っ暗になっていましたが,個人的にはあっという間でした.例年,コンソーシアムの後は,参加者全員で飲み会をするのですが,さすがに今年度は見送りとなりました.コンソーシアムの時間だけでは聞けなかったことが聞けたりするいい場だったと記憶しているので,来年度に期待したいと思います.

今週末はいよいよ,流体研の意地やプライドがぶつかり合う“二本松杯”です!こちらも,対面コンソーシアム同様,3年ぶりの開催であることから,各大学,熱を入れて準備をしてきているのではないでしょうか.今,開催されているワールドカップにも引けを取らない熱戦を繰り広げられるよう,メンバー一同,最終調整をかけていこうと思います!結果に関しては別途記事を作成したしますのでお楽しみに!それでは!

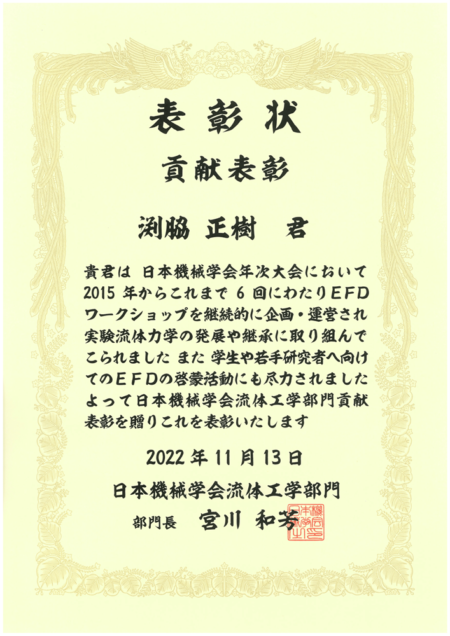

渕脇先生が,日本機械学会 流体部門にて,貢献表彰を受賞しました.

皆さんこんにちは,小林です.

本学のホームページにも掲載されますが,渕脇先生が,日本機械学会 流体部門において,貢献表彰を受賞しました.

この賞は,実験的流体力学の発展を目的としたワークショップを,長く企画および運営されてきた方々に贈られる賞です.

渕脇先生の他にも,三名の先生が受賞されており,先生の人脈と,流体工学部門の発展に対する情熱がうかがえました.渕脇先生,この度はおめでとうございます.

今後ともよろしくお願いいたします.

日本機械学会 第100期 流体工学部門 講演会 in熊本

小林

皆さんこんにちは.D1の小林です.11月12日から13日にかけて行われた部門講演会に,社会人ドクターの川野さん,M2の葉石およびM1の田中とともに参加しました.タイトルにもあるように,今回は熊本大学での開催でした,実は小林,熊本大学に立ち寄るのは,4年ぶり2度目でした.近所のローソンや熊本市街もほとんど変わっておらず,ちょっと嬉しかったです.学会は見ず知らずの土地に行く楽しみもあるかと思いますが,こうして懐かしさを楽しむのもアリだな(?),と思いました.

さて,肝心の学会のお話です.学会は二日間というやや短い期間でしたが,自分と類似した研究や,少し分野が違っていても面白いと思うような講演が多くあり,参加してよかったと思いました.この部門講演会に参加する前には,今後の研究において有益な情報を取りに行くことを自身の目的として設定していました.そのためか,二日間を通して,積極的に質問ができ,いろいろと知ることができたので,この目標は概ね達成できたのではないかと思います.

今回の部門講演会が,自分にとって,初めての対面で行われる学会でした.会場で直接話を聞くことで新しい発見を得られたことや,このような機会でしかお会いすることの出来ない先生と,直接お話しできたこと,さらには,違う大学で頑張っている学生さんとも直接お会いできたことが,大きな収穫であったと感じています.その一方で,優秀講演の候補者に選ばれなかったことに加え,当日も聴講者へ自分のやっている研究内容がきちんと伝わるような発表ができなかったことから,これまで以上に考えて行動する必要があることを痛感しました.

今回の部門講演会の中で,特に,“この研究は,何のためにあるのか”ということと,“今行われているこの方法は正しいのかどうか常に疑う”ことが重要であると感じました.以上の二点を常に考えながら,今後も研究を行っていこうと思います.それでは.

葉石

皆さん,こんにちはあるいはこんばんは.最近は寒くなってきて,ますます暖かいご飯がおいしい季節がやってきました.おかげさまで,おなか周りのお肉もどんどんとついてきております,M2葉石です.

先日,熊本大学において開催された第100期流体工学部門講演会に参加しました.流体を専門とする方々が集まり,2日間にわたって様々な発表が行われ,多くの方々が質疑応答で意見を出し合い,活発に議論がなされていました.

私は,今回一緒に参加した,D3川野さん,D1小林さん,M1田中君と発表部屋は異なるものの,1日目の同じ時間帯に発表しました.今回が,自身の中で2回目の学会発表であるということもあり,以前よりも落ち着いて発表することができました.しかしながら,自分の準備がまだまだ不足しており,会場の方々から頂いた質問には,適切な回答をすることができていなかったように感じます.ただ,質疑応答の際に頂いた意見は,やはり流体を専門とする方々であることから,どれも自分にはない新しい気付きを与えてくれるようなものばかりでした.また,以前参加した可視化シンポジウムでお会いした方とお話する機会があり,様々なアドバイスをいただくことができ,とても有り難かったです.

今回の学会では,自分の勉強不足を痛感しました.しかし,多くのことを学ぶことができたと思います.これからは,M2最後の大きなイベントである,修士論文公聴会があります.今までの成果の集大成であるので,少しでも新しい結果を出して,良いものにしたいと考えています.

最近は,コロナウイルス対策が講じられることでイベントが多く開催されるものの,油断はできない状況です.また,寒くなってきたので風邪やインフルエンザにも注意が必要ですので,体調にはお気をつけてお過ごしください.では,またお会いしましょう!

田中

M1の田中です.

今回は今年最後となる学会であったため,一番良い発表をする必要がありました.しかし,アブストによる,優秀講演賞の立候補段階で落選してしまいました.その背景には,自分が勉強をしてこなかったことがあげられます.8月の可視化シンポジウム,9月の年次大会と学会が続く中で,同じ結果を記載できないことから,やるべきことが整理されずこのような結果となってしまいました.

しかし,発表直前に読んだ論文で自分がやるべきことが明確になったことから,日頃から論文で勉強することの重要性を改めて感じました.そのため,今後は論文を読む癖をつけるべきだと思っております.

今年1年間の学会を通して,今後の自分の課題が明らかになりました.それは”可視化結果だけにしないこと”です.ただ速度ベクトルを出しただけではなく,もっと工夫する必要があります.そのためには,日頃の勉強も必要ですし,努力も必要です.このように,研究をしていると,課題すべてがつながってくるので,1つずつできるようになります.

今年残っている大イベントは二本松杯となります.これまで,研究について勉強した(精神)だけでなく,自分自身の肉体も磨いてきました.そこで,学会で賞をもらえなかった分,ソフトボールで大暴れしたいと思っております.最優秀盛り上げ賞目指して頑張ります.

2nd International mini-Joint Symposium on Fluid Dynamics in KMUTNB-TGGS-MU-KYUTECH

皆様,こんにちは.最近,デブ活を脱出するために,運動を続けている中島です.そのおかげで同期から,“デブ”といじられなくなりました.正直少し寂しいです(笑)

11月9日に,以前から交流があるKMUTNBおよびTGGS,そして今回初顔合わせである,”Mahidol University” と合同での研究発表会 ”2nd International mini-Joint Symposium on Fluid Dynamics” が開催されました.渕脇研究室からは発表者含め,全員参加しましたが,今回はタイで,直接発表させていただきました中島が代表で,セミナーおよびタイに行って感じたことを述べたいと思います.

最初に,発表会に参加して感じたことについてです.今回,私は ” A Flow Visualization of a River by an Image Measurement” と題しまして,カメラで撮影された画像のみから河川の可視化を行う画像計測アルゴリズムについて発表を行いました.発表を通して,多くのことを学び,感じました.特に,”傾聴力” および“挑戦すること”が改めて大事なことだと感じました.今回の発表会は,英語のみで発表および質疑応答だったため,いつも以上に集中して,発表会に挑みました.そのため,いつも以上に発表者側の研究内容および目的について理解することができ,自分の研究に何が生かせるのかをインプットすることができました.また,英語のみで質問に挑戦することにより,英語に対する苦手意識もなくなり,少しだけ自分に自信を持つこともできました.しかしながら,コミュニケーションが取れなかったり,質問に対して完璧な回答ができなかったりと,まだまだと感じたことも多くあったため,これからも精進していきたいと思います.

次に,タイに行って感じたことです.私にとって海外へ渡航することは,初めてのことでした.そのため,1人で行くことが決まったときは,”大丈夫かな,帰ってこられるかな” という不安な思いが強かったです.しかし,いざ行ってみると,現地の学生および教授の方々が,温かくお出迎えしてくれたため,心配していた気持ちなど馬鹿らしくなるくらい,充実した発表会となりました.

タイでは,料理をスプーンとフォークのみで食べることが主流であるため,日本人である私には,苦戦を強いられました.赤ちゃん以来の食事での,苦戦でした.このままでは,育ててくれた両親にかおむけできません.そのため,今回付き添っていただいた現地の学生であるTorさんの食べ方をお手本して,スプーンとフォークさばきを鍛えました.その結果,最終日には中々のレベルまで向上させることができました.

また,タイミング的に恵まれていたこともあって,発表会の前日に,一年で2,3番目に大きい祭りにも参加することができました.参加した祭りでは,打ち上げ花火の代わりに,花を模したオブジェクトに花火を取り付けて,河川に流す “ロイクラトン” が行われていました.ロイクラトンとは,河川の女神に感謝を捧げ,同時に自らの罪も水に流すことができるとされています.そのため,自分も日頃の罪を流すために,現地の学生と一緒に行いました.その,身も心も綺麗にした状態で,発表会を迎えることができました.

最後に,今回発表するにあたり,資料へのご教授をしてくださった渕脇先生,並びに英語での発表および海外渡航における相談に乗っていただいた先輩方, 本当にありがとうございました. また, KMUTNB, TGGSおよびMUの方々,そして今回,色々とお世話になりましたMr.Tor “Thank you so much for your help. I sincerely hope to see you again”