皆様,こんにちは.今朝は雪が舞っていました.まだまだ春は程遠いようですが,いかがお過ごしでしょうか.ランニング生活をかれこれ1年間続けているせいで,足ばかり速くなっている小林です.

さて,2月14日に,修士論文発表会が行われました.自分の本年度のスケジュールにおいては,概要および本文の作成期間が,国際会議のための論文執筆と期日がほぼ被っていたため,上手く両立をさせることに苦労をしました.そのため,振り返ってみると,年末年始は,折角,まとまった時間を確保できていたものの,効率があまりよろしくなかったと感じました.

しかしながら,先生より,“伝えるべきことは同じ,その表現方法が伝える場所・媒体によって変わる,という風に考える”というご助言を頂いたのちには,これらを独立して考えるのではなく,一つのストーリーとして捉えなおすことができ,先生に,何度も議論をしていただきながら,結果として,修士論文の概要および本文は,期日までに提出ができました.

今後も,“研究テーマに芯を持ち,そこから場所によって臨機応変にストーリーを組み立てる”ということを忘れずに,研究に従事していこうと思います. その一方で,プレゼンテーションにおいても,これまでの反省を生かし,万全の準備で臨むことができました.しかしながら,副査の先生にいただいたご質問に対し,十分な回答ができなかったことが悔やまれました.自身の勉強および準備不足が招いた結果ですので,反省し,今後,他の先生に対しても,またご質問をいただく際は,100%の回答ができるよう,改めて準備をする所存です.

内容についても,まだまだ考察が不十分な点が多々あると感じました.自分はこれで終わりではないため,博士論文に向けて,今回新たに気づいた点や,いただいたご質問を深くフィードバックし,さらに邁進していこうと思います.

それと同時に,今週末には4年生の卒業論文の提出が,来週の月曜日には卒業論文発表会が控えています.新課程初の学部4年生ということもあるのか,かなりハードに,遅くまでまとめ・執筆作業をしている様子が見受けられます.ですので,今度は,4年生のサポートを最大限行っていきたいと思います.3名が卒業論文をこなした暁には,何か頑張ったご褒美ができたらいいな,と思います.頑張れ,4年生!

西岡

皆さんこんにちは.メンバーが運動しているのを横目に美味しいご飯を嗜んでいる西岡です.何かよくわからないのですがつらそうなので心配です.

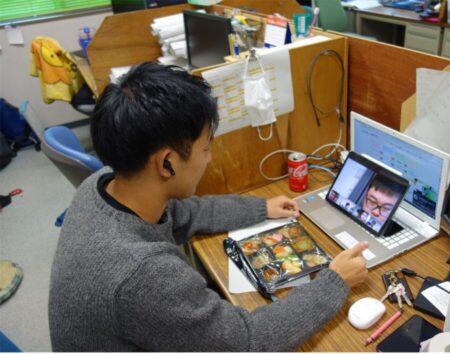

2月14日に修論発表がありました.今年はコロナウイルスの関係でオンラインでの発表になりました.今では使い慣れたZoomを使用し発表を行いましたが,卒論発表の時は対面で,発表の際にタスクバーを残したまま発表してしまい,緊張してしまったことを今でも思い出します.

自分の発表を振り返ると,やはり最後でも僕の詰めの甘さが出たと感じました.この発表に至るまで,準備を行ってきましたが,どこかで“ここまででいいや”と思ってしまう自分が出てきたと感じます.その結果,発表では自分が伝えたいと考えていたことが上手く伝わらず,終わった後に後悔が残る形となってしまいました.ですが,卒論の時と比較すると,発表前に緊張することはなく,副査の先生方の質問の意味を理解することはできるようなっていたと感じました.この三年間で行ってきた研究について発表することが出来,良くも悪くも自分を表すことが出来たと思います.

修士としてだけでなく,おそらく人生でも最後の発表となりましたが,もしどこかで発表する機会があれば,この経験を活かしたいと思います.今後社会人として生きていく上で,この発表に至るまでに学んだことの中で,良い所だけを抽出して,活かすことが出来ればさらに自分を成長させることが出来ると思っています.

三年間ご指導ご鞭撻をしていただいた渕脇先生にはとても感謝しております.この研究室に入る前の自分では,考えられないほど成長できたと感じております.ここでの成長を無くして社会に出ることを想像するとゾッとします.また,ここまでお世話になった先輩方,無事発表終えることが出来ましたよ!今までありがとうございました.次は社会人として,相談等でお世話になるかもしれませんが,よろしくお願いいたします.後輩たちは,修士論文の発表までに,いろいろな経験を積めば後悔しないようにできると思うので頑張ってください.

最後に,皆さん本当にありがとうございました!コロナが落ち着き,通常の生活に戻れば,みんなで飲みに行きましょう.おそらく今よりもお金はあると思うので,任せてください!

小村

小村です.先日,修論発表を終えることができました.無事に修論発表を終えることができたことは,研究室メンバーの支え,渕脇先生のご指導のおかげによるものだと思います.ありがとうございました.

この三年間,色々なことがありました.修士に入ってからはTAをさせていただき,力学の勉強内容を復習し直すことで,自分が全然理解できていなかったことが再認識できたと同時に相手に力学が伝わるようにスライドを作成することで自分も同時に理解できることができました.このTAの経験が,就活の筆記試験で大いに役立つことができたので良かったです.研究については,身が入らず,怠惰を貫き通してしまいましたが,そんな自分に最後まで鞭を打って下さった先生にはとても感謝しています.自分が怠惰な性格のせいで,計算機組の小林には特に迷惑をかけてしまいました.それでもこの三件間,助けてくれて付き合い続けてくれて本当にありがとうございました.

修士2年に入ると同時に企業研究をする機会を与えられ,企業の方と面と向かって打ち合わせすることにかなり緊張し,冷や汗が止まりませんでしたが,打ち合わせする回数が増えていくたびに段々と慣れていくことができました.打ち合わせを進めていく中で分からないが多々ありましたが,西嶋さんが親身に教えて下さり,こんな上司の下で働きたいと思うような方でした.ありがとうございました.

就活の時期にどうしても行きたいところがあり,そこは7月に一般試験を一発勝負しなければならず,勝負しましたが,見事に落ちてしまいました.時期が遅く,これから就職先を見つけることを考えるとしんどかったですが,先生は就職先を紹介してくれたり話を聞いてくれたりと親身に対応してくださりました.また,落ち込んでいる自分に気を遣って関わってくれた研究室メンバーに助けてもらい,なんとか自分で納得する形で就職することができました.

正直,自分が成長できたと感じることは出来ていませんが,自分で選んだ道で自分らしく生きていくことを目標にこれからの人生も頑張っていきたいです.

研究室ブログ

令和3年度 修士論文発表を終えました.

福利棟横に,キッチンカーがOPENしました.

皆さん,こんにちは!毎日腹筋100回を目標にして,腹筋が六つに割れることを夢見るものの,間食が止まらない M1 葉石です.やっぱり甘いものは,おいしいですよね.

さて,本題に入りますが,最近はコロナウイルスが再び猛威を振るっており,症状は軽いものの感染力が強いことや,再発のリスクが高いことから感染予防対策を徹底する必要があります.私たちの学校でも,感染予防対策として,座席の間隔をあけたり,講義が遠隔になったりと様々な取り組みが行われています.その影響で,食堂の座席数が少なくなってしまいました.

そこで,座席数減少の対応策として,生協横のスペースに,テイクアウトが可能なキッチンカーがOPENすることとなりました.曜日ごとに異なる種類のお店が出店しており,普段はあまり見ないような,ビビンバ弁当であったり,ルーローハンであったりが販売されていて,どれもおいしそうです.

そんな中で,CLOVERというパン屋さんが,出店されていました.なんと驚いたことに,キッチンカーにオーブンが乗っていて,その場で焼いて,焼き立てを提供していました.クロワッサンやソーセージパイなど,3,4種類のパンが売られていて,中でもお店の一押し商品は,メロンパンでした.次々に,無くなっていくので,ひっきりなしに焼いていました.

そのようなメロンパンを,渕脇先生のご厚意に預かり,研究室のメンバー分を買っていただきました.全部で10個もの,メロンパンを買うことに対して,お店の方も最初は驚かれていましたが,快く売ってくださいました.また,つぶれないようにとわざわざ箱まで準備してくださり,箱いっぱいのメロンパンを抱えることができて,とても幸せな気持ちになりました.

研究室に持ち帰って,皆に配って,おいしくいただきました.焼きたてだったので,外のクッキー生地はサクサク,中はしっとりとしており,バターの香りがして,とてもおいしかったです.また,来週,出店されたときには,買いに行こうと思います.

最後になりましたが,コロナウイルスだけではなく,風邪やインフルエンザ等の感染症も流行する時期です.この記事を読んでいる皆さんが,病にかかることなく,健康に過ごせることをお祈りいたします.それでは,お元気で!

年末大掃除ならびに年始の挨拶

皆さん,こんにちは!

最近の温泉巡りがマイブームになっている,山口です!昔ながらの温泉カラスーパー銭湯まで,いろんな銭湯を巡っております!

先日,毎年恒例の,普段使用させて頂いている,院部屋,計算機室そして実験室の大掃除行いました.

余談ですが,大掃除の歴史に関して,お話させて頂きます.日本で伝統的に行われる年末の大掃除は,平安時代から存在する「すす払い」という行事が由来とされています.「すす払い」とは,囲炉裏や釜戸等から出て部屋の各所に溜まったすすを払い,正月に各家に来訪するといわれる「年神様」を迎えるために旧年中の汚れを落とす,という行事で、現代でも寺社仏閣において恒例行事として残っているものだそうです.

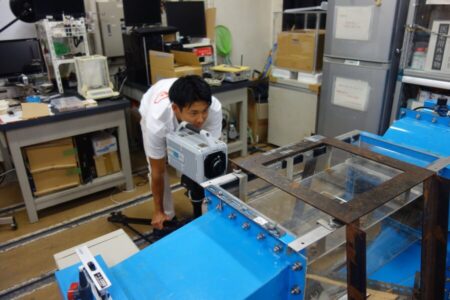

そんな大掃除において,自分は,主に実験室,院部屋の掃除を担当いたしました.毎日のように使用している実験器具に感謝の気持ちと,これからもよろしくお願いしますという気持ちを込めながら,掃除させて頂きました.また,実験室には,大きな器具から,小さな部品まで,様々なものがあるのですが,掃除をするために一旦全てのものを外に出した際に,目を通すため,新たな発見があり,まるで宝探しをしているようで,楽しかったです!実験室にも,年神様が訪れてくれると嬉しいです!

大掃除の後,忘年会として,先生から頂いたケーキを研究室メンバー全員で食べました.一仕事終えた後,みんなと食べるケーキは,とても美味しかったです!

去年の大掃除後の忘年会は,コロナウイルスが猛威を振るっていたため,zoomで行われましたが,今年は,パーテーション越しではありますが,計算機室に集まって,実際に顔を合わせて行うことができました.私は現在,M1でありますが,研究室単位での飲み会は,この研究室に配属されて,最初の1回しか行うことができておりません.飲み会のみならず,研究室で恒例とされていたイベントや他大学との交流を目的とした研究発表会など,様々な行事が行えていないことや,オンライン開催となっていることが現状です.今年には,コロナウイルスが落ち着き,研究室のみんなでお酒を飲みながら忘年会ができることを願っております!

1日も早いコロナの収束を願い,渕脇研究室で一丸となって2022年も頑張りますので,皆さん,本年もどうぞよろしくお願い申し上げます.

研究室内で冬季研究報告会を行いました.

皆さん,新年あけましておめでとうございます.冬が旬である白菜と大根の扱いがうまくなってきた,M1葉石です.

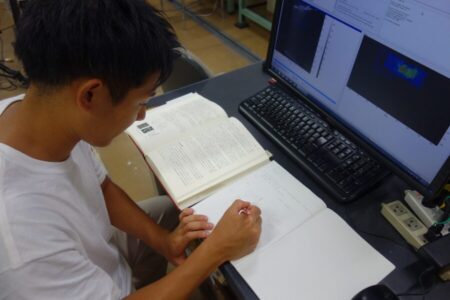

昨年末も,渕脇研究室では恒例行事である,年末の中間発表を行いました.この年末の中間発表は,一年間行ってきた自身の研究の成果や課題を整理し,まとめるため,とても重要な場です. また,年度が変わると,B4の後輩たちは卒業論文公聴会,M2の先輩方は修士論文公聴会があるため,それらの前段階としても非常に重要なイベントです.M1の自分たちも次年度の研究をどのように進めていくかの方針を決めるために,この中間発表はしっかりとまとめ上げる必要があります.なので,渕脇研究室全員が真剣に各々の研究をまとめ,この発表会に臨みました.

中間発表は,Zoomを用いて,朝から夕方まで,丸一日使いきって行われました.M2の先輩方の発表はさることながら,B4の3人も研究背景や現時点で得られている結果,今後行っていくことについてうまくまとめられていました.また,それぞれの発表の後にある質疑応答の時間には,活発に議論が交わされ,一人ではなかなか気付き難い,第三者から見たときの意見を共有することができました.加えて,質疑応答の後の渕脇先生からのご指摘をいただくことで,さらに自身の研究に対して,フィードバックを各々得ることができたのではないかと思います.

自分は,今年一年間を通して,渕脇先生からのご指摘や助言をうまくくみ取ることができず,悩むだけで足踏みし続けるばかりでしたが,それでも,今回の中間発表において,一年間,自分がやってきたことをまとめることで,今後何を行う必要があるのかを明確にすることができました.また,全然成長することができなかったと思っていても,一度振り返ることで,自分ができるようになったことがあることに気づけました.毎年行う,この中間発表は必要不可欠であることを改めて認識しました.

最初にも述べましたが,12月を終えて,1月になるとB4は卒業論文公聴会,M2は修士論文公聴会があります.そのため,B4,M2はさらに頑張って,自身の研究内容をブラッシュアップさせていくことと思います.自分達M1も,少しでも研究を進めることができるように,負けじと頑張ろうと思います.

日本機械学会 九州学生交流会に参加しました.

皆様こんにちは.小河です.同期の二人と仲が良くなり,釣り行ったり遊び行ったりとしてます.こんなに頻繁に遊びに行くようになるとは思ってなかったです.笑

今回, オンライン工場見学&学生交流のイベントが戸畑キャンパスの九工大主催で開催され, B4 の三人が参加しました.

今回の学生交流会では,企業説明と学生交流会の二部構成になっておりました.始めは株式会社タカギと上野精機株式会社による企業説明がありその後,学生交流会といった流れでした.

株式会社タカギ様の公演ではモノ作りの考え方にも様々あり,自分自身の考えに近い会社に入ることも重要だと思いました.また,水の力のみで洗浄力に大きな差が出ていたことに驚きました.

上野精機株式会社様の公演では,これからの半導体分野について様々なニュースなどから話していただけて,とても身近に感じることができました.また,半導体製造機械の売り上げが年によってかなり違う理由についても知ることができ面白かったです.

講演者の話がとてもうまく楽しく聞くことができ,このように話せるようになりたいなと考える次第でございます.

学生交流会ではユーモアのある相手研究室の方が場を和ませてくださり,緊張せずに話すことができました.話の中で自身と同学年で学会発表に行っていると聞いた際には,焦りとともに,これからもっと早く進めていけるようにしようと発奮しました.この学生交流会の際にいただいたお弁当はいろいろなものが入っていて美味しかったですが特にウナギも入っていて最高でした.また弁当にはビンゴカードが入ってて12月に弁当屋さん主催のzoomでビンゴ大会が有るらしいので楽しみです.

第99期流体部門講演会に参加しました

皆さん,こんにちは.上手いことを言おうとしていますが,何も思いつきません.小林です.

11月8日から三日間,第99期流体部門講演会が行われ,今年も参加させていただきました.今年もオンラインでの開催で,本来会場になるはずだった青森は,先生の情報によると,とてもいいところだそうです.セッションの合間に青森の観光名所がスライドショーで流れていましたが,確かに良さそうな場所だったので,行くことができず残念です.

さて,肝心の発表の方ですが,発表自体は特にトラブルなく行うことができました.しかしながら,会場から質問やコメントをあまりいただくことができませんでした.この原因は,大きなものが2つあると考えています.一つは,自分の研究テーマの目的と,結果が目的に対してどうあればよいのか,という点を明確にした状態で発表できなかったこと,もう一つは,観察結果が発表の大半を占め,考察がほとんどなされていなかったということです.

一つ目に関して,修士1年生から約2年間,研究を行ってきて分かったことなのですが,自分は背景,目的および結論まで一貫したストーリーにして話す(書く,まとめる)ことが得意ではありませんでした.しかしながら,今後,博士後期課程に進む自分にとって,致命的な弱点であることに,違いありません.自分自身,危機感を感じており,克服するには継続的な訓練が必要だとわかってはいるのものの,可能な限り早く改善しなければと,日々思い悩むところであります.

二つ目に関しては,純粋に得た結果に対してじっくりと懸ける時間が少なかったことと,専門的知識の引き出しが少ないことが問題だと考えられました.早急に改善をして行く必要があります.

ですが,状況を少しでも改善する為には,おそらく何といっても,結果に向き合う時間を増やし,ストーリー作りに関して訓練をするしかないと考えています.今後もあるであろう,発表一つ一つだけではなく,毎週のゼミ発表,先生との議論においても,在り方を今一度見直し,具体的には,話の設計を丁寧に行うことを意識して取り組みます.

今回は思い切り反省と自らの弱みを吐露する形になってしまい,お目汚しのようになりましたが,(どこに需要があるんだ!と思われる方,いらっしゃるかと思いますが,申し訳ありません.)学生の最近の悩みだと思って,ご覧いただけますと幸いです.

それでは.

International mini-Symposium on Fluid Dynamics in KMUTNB-TGGS-KYUTECH

皆様, こんにちは. 毛布っていいですね, 人肌恋しいB4の田中です.

10/25 (月) に交流の深い, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok そして, The Sirindhorn International Thai German Graduate School of Engineeringの大学と遠隔でのミニ・シンポジウムを行いました. 渕脇研究室からは,自分を含めた3名が研究発表を行いました.今回は, そのミニ・シンポジウムに参加してみて感じたことを述べたいと思います.

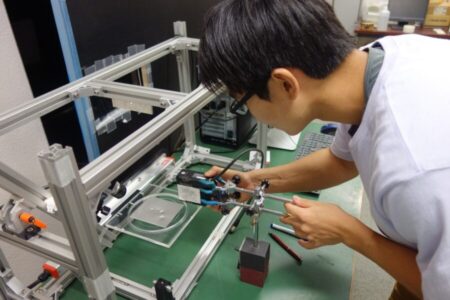

今回, 私は「 Flow Structure of Humidifier by PIV」と題して, 加湿器の効果について流れ構造の面から評価した発表を行いました. 研究テーマがPIV に決まってから最近まで,試行錯誤しながら, 先生と議論を繰り返しながら加湿器の撮影を度々行っていました. 加湿器から噴出される蒸気に光を当て可視化を行うのですが, 蒸気の粒が細かいためカメラでとらえるのが難しいことや出口からの距離によって蒸気の速度が異なるといった点で撮影に苦労しました. 普段, 何気なく使っている加湿器をここまで深く考察したことはなくて, 非常に面白い経験でした.

今回, 発表をしてみて, そしてシンポジウムに参加してみて多くのことを学びました.

まず一つ目は, 「データの次数を上げること」です. ただ撮影してその可視化結果を乗せるのではなくて, 速度分布からさらに考えられる事, さらにそこから考えられる事と次数を増やすことで, 説得力のある面白い内容になるということです. 私は速度分布から加湿器が加湿できる範囲を算出し, 次数を上げることでこんなことも知れるのだと思いました.

二つ目は「目的を持つこと」です. 加湿器の撮影を始めた時, ただの撮影練習だと思って実験をしていました. もちろん練習という意味もありますが, 人に発表するとなった時, これでは薄い内容になってしまいます.「加湿器は本当に効果があるのか」というテーマを持った時, 何を考えればいいのかはっきりしてきて, 資料も作りやすくなりました. これは非常に大切だと感じ, 今後の研究にもこの意識は持っておきます.

三つ目は「準備の大切さ」です. 私は, 今回初めて英語で発表をしました. 今まで避けてきた英語で, 練習を繰り返しました. 発表ではそれなりに言いたいことは言えたと思いましたが, その後の質疑応答にはもう歯が立たず, お手上げでした. いつも先生がおっしゃられる参考資料を百枚は準備しておくとはこのためにあるのだと思いました. 質問に完全に沿ったスライドでなくても多少は説明できることもあると思います. 自分の素人英語は伝わらないと自分に言い聞かせ, もちろん英語の練習をするとともに, 見ただけでわかるわかりやすい資料を作ろうと思いました.

今回非常にいい経験ができ, 自分の中で感じるものが多くありました. 学んだことは自分の中で整理して, 今後の研究にフィードバックしていきます. また, これから来る留学生にも積極的にコンタクトして, 英語に慣れようと思いました.

最後にもう一つ感じたことを述べ, 今回の記事とさせていただきます.

「研究には華が必要だ」と深く感じました. TGGS のM2 に非常に美しい一輪の華がいらっしゃいました. あの環境にいると今の自分の100 倍は頑張れると思いました. いつかお会いできるまで, 研究を頑張ろうと思いました.

今回, 発表にあたり先輩方には練習に付き合っていただいたり, 相談に乗っていただいたりしました. 本当にありがとうございました. また, KMUTNB, そしてTGGSの方々 ” Thank you very much. I hope to see you again!!”

遅くなりました,新4年生自己紹介・中島渉吾

皆様,初めまして.今年度渕脇研究室に配属されることになりましたB4の中島です.

初めてのブログですので,自己紹介をさせていただきます.生まれも育ちも鹿児島と言いたいところですが,少年期に大阪を経験している22歳の男の子です.好きなことは体を動かすことですが,大学生になったころからだらけてしまい,今ではお腹にお肉がたまっている状態です.最近では危機を感じて,先輩方とランニングなどで体を燃焼させています.

急ですがなぜ,渕脇研究室を選んだか説明させていただきます.

まずは,流体に興味を持ったからです.僕は本校に在籍する前に鹿児島高専で,五年間工業系の勉強をしていました.五年目には,卒業研究という科目がありました.そこで僕は,流体工学に関係した水中内の翼の様子について,研究しました.その中で,「なぜ,翼の後方に渦などの変化が生まれるのか」などの疑問などを経験していくうちに,流体工学に興味を持ち,当時担当教員だった先生に,「もっと流体工学について学べることができないか」と相談したところ,渕脇研究室を勧めいただきました.

次に,世界初の蝶々型飛行ロボットの開発を行っていることを知ったからです.渕脇研究室を勧められた後,僕なりにどのような活動をしているのか調べたところ,「世界初の蝶々型ロボット」の記事が目に留まりました.この記事を見た最初は,只々「すげえ,ドラえもんの世界やん」と思いました.飛ぶことができる小型ロボットでさえ大変なのに蝶々の動きを研究して,それロボットとして形にすることにとても驚きました.当時20歳だった僕は,初めて研究に関しての記事を見て,それと同時に興味を持ちました.以上のことから,僕は渕脇研究室を選ばせていただきました.

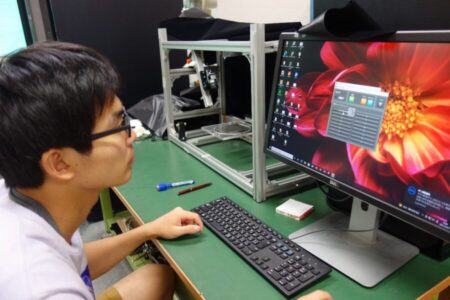

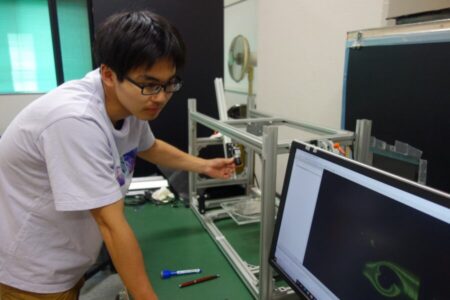

現在私は,高専時代では経験しなかったレーザー変位計や画像計測などを使用して研究進めています.高専時代では,工学系を専攻していたこともあり,輝度値という光学的な観点から計測を行う画像計測は,未知の計測であり,挑戦して失敗を繰り返す毎日です.高専時代の研究がいかにお遊びだったか痛感いたしました.これからは,日々新しいことの連続ですが,先生や先輩方に相談しながら,自分の力として日々成長できるように励んでいます.

研究はもちろん大事ですが,留学生や海外の方との交流も増えていくと思います.そういう方々とより良くコミュニケーションとれるようになれば,僕の知見や考え方が広がり,人間的に成長できるきっかけになるので,積極的に交流を深めていきたいと思います.その為には,やはり会話ができないといけません.しかし,僕は英語が苦手です.勉学で一番嫌いです.このままではだめだと思っているので,これを機に克服出来るようにチャレンジしてきたいと思います.また渕脇研究室に入ったからには,ここでしか経験できない貴重な日々を通して,先輩方のような立派な人間になれるように頑張っていきます.

遅くなりました,新4年生自己紹介・小河裕璃

初めまして,このたび研究室に所属することになりましたB4の小河祐璃と申します.

研究室に所属することになりましたため自己紹介をさせていただきます.

出身は福岡県の糸島市というところで、いままで福岡県で育ってきました.海に面しており,牡蠣小屋等がたくさんあって海の幸はよく食べておりました.小学校,中学,高校と大半の同じ学校の人が行く場所に流れに身を任せて進学していたため,大学になって新しい環境というものになれることに苦労してました.

趣味はたくさんあり,読書,ゲーム,キャンプ,釣りです. キャンプは趣味が合う人がおらず,一人で行ってます.キャンプに行ってもやることが読書したりするだけでそんなに普段と行動が変わらないのでなかなか人を誘えません.釣りは実家に帰ったら海が近く,気軽に行けるため,結構な頻度で行ってます.また,研究室の同期が釣りに行くため,一緒に行ける人が増えて楽しくやらせていただいております.

最近のマイブームは読書で,毎週時間を見つけては読んでおります.本は小説ばかり読んでおり,メジャーなものではハリーポッターシリーズなどを読んでおりました.映画化した原作の本などを好んでよく読みます.その他のジャンルの本などは読んでないため,これからは少しでも今まで読んだことのないジャンルに対しても読んでいき,知識の幅を広げていきます.

これからの目標は自分の研究テーマである翼の研究を進めていくことはもちろんなのですが,もう一つ今年の目標として英語の勉強を行っていきたいと考えております.理由としては,論文などを読む際に英語がわからなければ読むことが難しいこと.研究室という留学生など海外の人との交流が増える,なかなかない機会であること.身に着ければ今後とても役に立つことなどから,英語が話せるように勉強していきます.

最後になりますが渕脇先生,先輩方,多々ご迷惑をおかけしてしまうことがあると思いますが,ご指導のほどよろしくお願いいたします.

遅くなりました,新4年生自己紹介・田中祥真

皆様初めまして. 渕脇研究室黒光り選手権1位タイB4の田中です.

ご挨拶が遅くなりましたが, この度, 渕脇研究室に入りました, B4の田中祥真です. これからよろしくお願いいたします.

さて今回ですが, 渕脇研究室の一員になるにあたり自己紹介をさせて頂きます.

長崎県出身の田中祥真(たなかしょうま)と申します. 周囲360°を佐世保市に囲まれております, 北松浦郡最後の生き残りの田舎町から参りました. 海, 山に囲まれて育ったこともあり, 趣味は釣りです. イカや青物を獲物としていて, 長崎佐賀福岡の海岸を飛び回っております. 好きなスポーツはサッカー, バドミントン, テニス, ラグビーです. 渕脇研究室の紹介でスポーツ交流も盛んという話がこの研究室に決定打となりました. 去年から研究室の催し物が開催できない状況ですので, 来年こそは開催できることを祈っています.

本研究室に入ろうと思ったきっかけは流体の授業受けて自分の中にビリビリ感じるものがあったからです. 編入学する前までは電子制御を専攻しておりプログラミングや電気系の勉強をしていました. 内心プログラミングは全然好きになれないけどこの学科を専攻している以上, いやいやプログラミングをやっていくしかないかと思っていました. しかし, 流体の授業でダムのモーメントを計算し, 安全なダムを設計するにはどの程度のダムの厚さにするかという問題を解いたことや, 流体という水属性は自分の好きな釣りに通ずるものがあるのではないかと, 非常に小さなきっかけではありますがこれは面白いと思いました. それから飛行機の翼の技術なども授業で学び, ますます興味がわき, この研究室に入りました. 最初のお試し実験で魚釣りに使う擬似餌周りの流れを可視化し, 擬似餌の動作には渦が関係していたことを知り, 自分がやりたいのはこれなんだ!と感じました. 現在はsweeping jet と主流の干渉をテーマに実験を進めています. 落ちない吸収力でこれからたくさんのことを吸収していきたいです.

研究室の先輩, B4の二人には非常に恵まれており, 仲の良い過ごしやすい研究室だなと感じています. 改めて, これからよろしくお願いします!

ちなみに渕脇研究室黒光り選手権1位タイM2の小村さんとはこれからも切磋琢磨しながら高めあっていきます.